作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的芋圆

爱看科幻电影的朋友脑海中可能有这样一个场景,大Boss在神秘的实验室门口,只用眼睛扫一下屏幕,就可以出入自如。

其实,这背后支撑的科技就是——虹膜识别。

但是虹膜识别也不是一个多新鲜的事物,上世纪三十年代就已经有了通过虹膜扫描来识别身份的设想,后面因为成本过高、技术成熟度等问题,却一直没有商业化落地,90年代开始用于军方等拥有所谓的“神秘部门”的地方,离我们的日常生活还有不小的距离。

直到最近,随着一些高级玩家开始在自己的产品中应用虹膜识别,才感觉它离我们又近了一步。首当其中的要属科技引领的苹果。苹果预计在2023年要发布的MR头显中,会配置支持虹膜识别的功能,它通过内置摄像头扫描用户虹膜信息进行信息比对,从而可以让玩家完成快速登陆、支付等功能。

苹果MR概念头显

另一位大佬谷歌也不闲着,它在Pixel发布前也为其测试了虹膜识别。虽然最后选择没有搭载此功能,但相信等到天时、地利、人和时,一定会有落地的那一天。三星Note 7则是真正应用到了虹膜识别技术,在配备IR LED和虹膜摄像头后,可以实现虹膜特征的识别。

资本市场对于虹膜识别这项技术也相对正面,板块指数一天就上涨了2.5%,像已经实现了三种业务模式(技术授权、终端产品、行业应用)的汉王科技(002362)直接涨停。

在后疫情时代,虹膜识别技术真的能助我们的生活一臂之力吗?它离商业化还有多远?今天我们就一起来看一看。

一、后起之秀,潜力十足

虹膜识别的原理,说的通俗点,就是用发射红外光源的相机对准眼睛,自动通过内置算法聚焦虹膜区域,扫描我们的虹膜信息,再将信息和数据库中的比对,来识别身份。

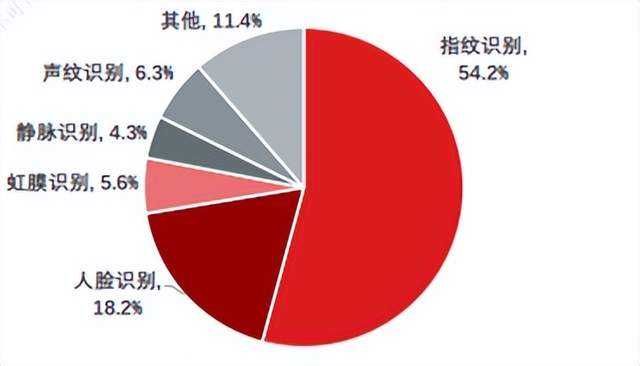

不过相较于生物识别中的老大哥指纹识别和人脸识别,虹膜识别的市场份额还比较小(仅有5%左右),但它识别的准确度更高(1%的误识率),而且可以进行远距离识别,这些可是虹膜识别能够和其他识别方式PK的根本。

不同识别方式占比不同

不能丢了吃饭的家伙,这句话在各行各业中都是通用的。

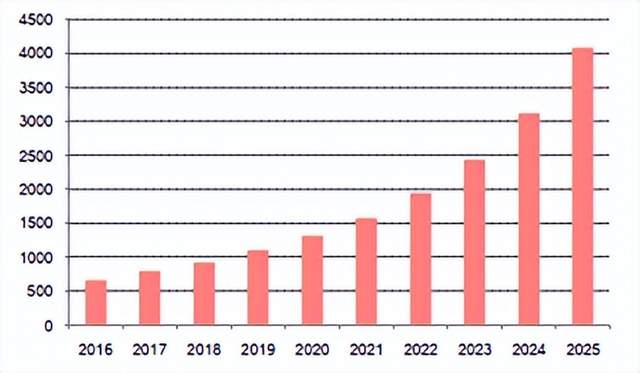

而从市场规模上来看,从专业机构的预测看,三年之后虹膜识别的设备出货量有望相较于三年前增长5倍以上,复合增长率超过了20%。这个数字的背后,必然有着逻辑的支撑,那主要驱动力在哪里呢?

虹膜识别市场规模

一方面,据笔者了解,不少国家(如新加坡)已经将虹膜信息作为公民身份认证的重要途径,德国已经安装了虹膜出入境管理系统。同时基于市场对精确度更高的生物识别技术的需求,在全民口罩的背景下,虹膜有望从幕后走向台前。

另一方面,尤其是在信息安全、金融、电子商务等领域,随着监管力度的加强,都为虹膜系统的发展铺垫了合适的道路。

二、算法为先,国内玩家崛起

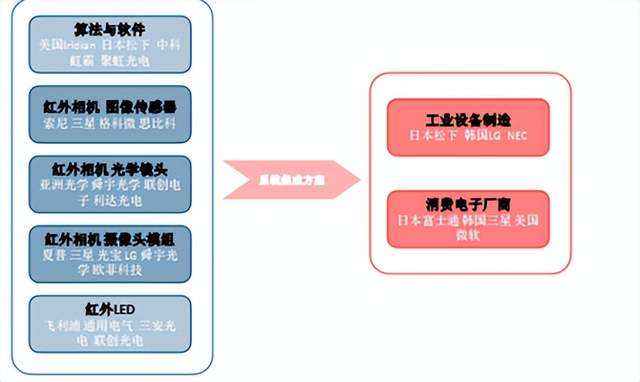

如果把虹膜识别的产业链打开,你会发现上游主要是软硬件供应商,中游是产品解决方案提供商,下游则是智慧安防、金融支付等应用领域,各司其职。

虹膜识别的产业链

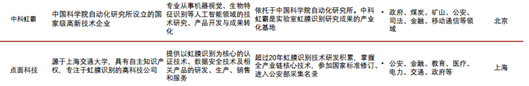

而从笔者对这条赛道的观察来看,这两年虹膜识别的硬件进口比例有明显下降的趋势,这背后的理由,是国内玩家的日益强大。然而,到了软件和算法的领域,可不是你想说国产替代就能国产替代的了,这才是虹膜识别产业链的核心。比如Iridian,作为全球最大的专业虹膜识别技术提供商,在算法方面掌握世界领先的技术。

此外,Iritech这家美国企业,也为三星、HTC等提供了综合解决方案,而且也成了行业重要的标准制定者之一。

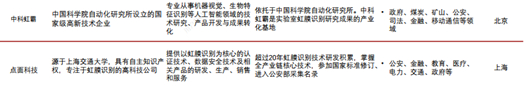

国内主要玩家

一流的企业做标准,这方面我们还有很长的路要走。

除此之外,行业目前没有完全发展起来的痛点还有许多,比如市场体量小导致市场中专门用于虹膜识别的图像传感器芯片可谓少之又少,而且相较于人脸识别,基础数据库缺失,这也就导致了它的出现,更多的在一些安全性要求极高的场景,进入普罗大众的视野还要假以时日。

当然了,最重要的还是成本,其成本远高于指纹识别和面部识别,毕竟资本的本质还是要逐利。(虹膜识别技术比指纹识别技术成本高5倍以上)。

三、不温不火的虹膜识别

笔者从几年前就开始关注这条赛道的发展,虹膜识别发展至今,三星、微软、苹果从2016年开始就推出了一系列配备虹膜识别产品(比如隐形眼镜、手机等),但是消费者市场貌似一直都对它不买账。

但从客观数字上来说,它的是市场规模从2014年到2019年,翻了两番,说明在to G的市场还是大有可为,毕竟是目前公认的最安全的身份识别方式。

技术和推广,两者之间有一道高高的城墙,让虹膜识别处于一种尴尬的境地。后疫情时代到来后,它能否乘势而起,还需要时间进一步验证。

注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。